搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 物理化学”相关记录2258条 . 查询时间(2.223 秒)

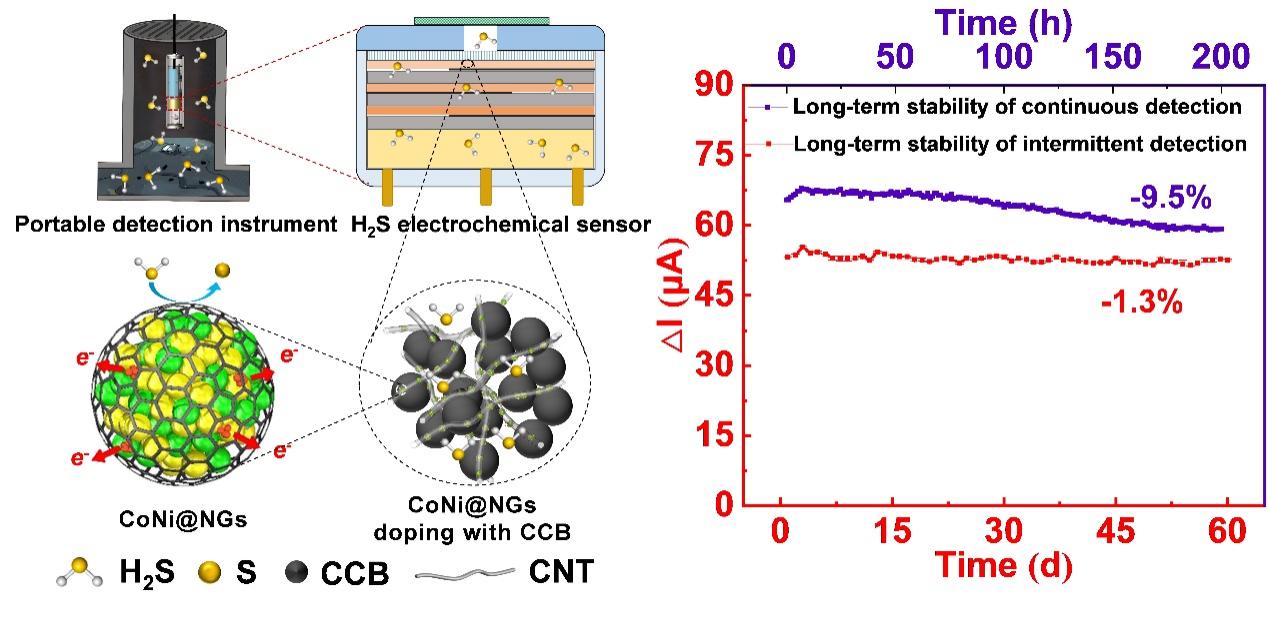

中国科学院大连化学物理研究所研制出抗硫中毒的便携式硫化氢气体检测仪(图)

气体 检测 催化

2025/4/20

2025年4月18日,中国科学院大连化学物理研究所仪器分析化学研究室微型分析仪器研究组(105组)耿旭辉研究员、李盛红副研究员团队与能源与环境小分子催化研究中心(509组群)邓德会研究员、崔晓菊副研究员团队合作,研制出基于“铠甲”传感材料的抗硫中毒的便携式硫化氢(H2S)气体检测仪,并将该仪器应用于污水处理池和下水道井中H2S气体,以及深海海水中溶解H2S气体的原位检测中。

2025年4月11日,中国科学院大连化学物理研究所氢能与先进材料研究部氢化物能源化学研究中心(DNL1901组群)陈萍研究员、何腾研究员与华中师范大学饶立副教授合作,在团队前期开发的金属有机化合物(Metal Organic Compounds,MOCs)储氢材料研究中取得新进展,利用光催化实现该材料可逆加脱氢循环。

中国科学院沈阳分院金属所稀土掺杂二氧化钛光解水制氢研究取得重要进展(图)

金属 高温 催化

2025/4/13

基于半导体材料的光催化分解水技术可将太阳能直接转化为氢能,被认为是获取绿色氢能的理想途径。自1972年科学家利用TiO₂单晶材料实现了光解水以来,TiO₂一直是半导体光催化材料里的“超级明星”,二氧化钛及其衍生钛酸盐的发展一直是光催化研究的风向标之一。然而,由于此类材料在高温制备过程中氧元素易挥发形成氧空位,并伴随产生低价Ti³⁺缺陷,使得光生电子和空...

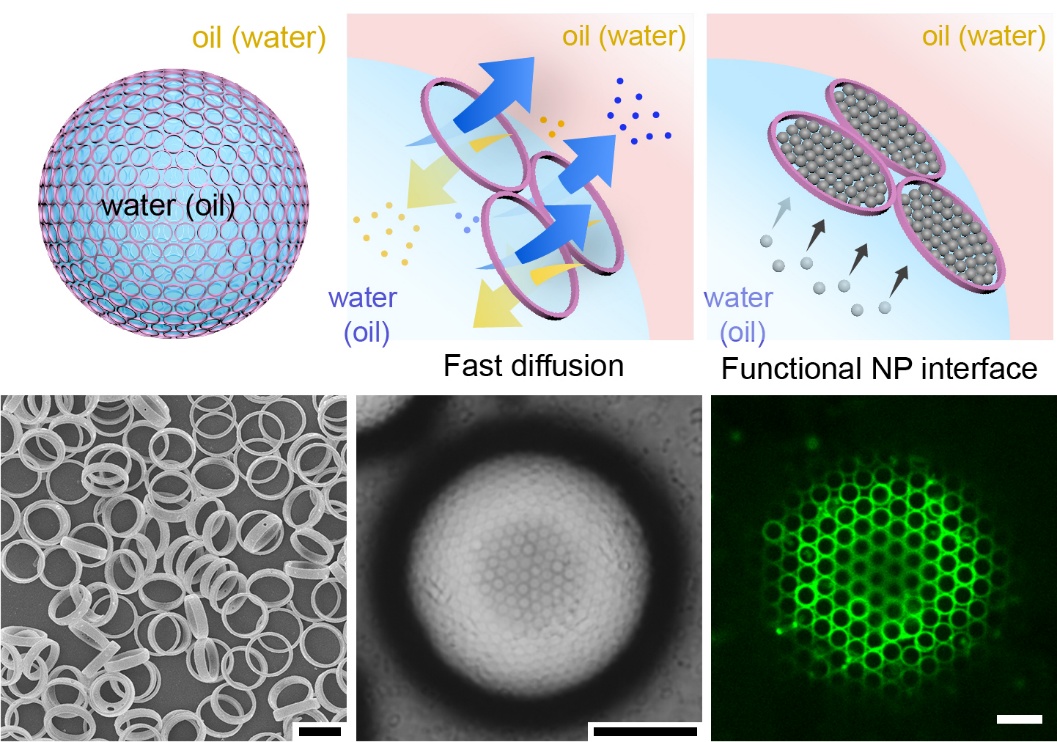

中国科学院化学研究所刘冰课题组在环状胶粒组装新型Pickering乳液方面取得新进展(图)

刘冰 颗粒 界面

2025/3/26

Pickering乳液是一种以胶体颗粒作为乳化剂稳定油水体系的乳液,应用领域十分广泛。不同于分子表面活性剂,胶体颗粒不可逆地占据乳液界面,为Pickering乳液提供了优异的长期稳定性。然而在Pickering乳液体系中,未被胶体颗粒占据的自由乳液界面大小常常强烈影响到乳液的先进性能。因此,传统Pickering乳液面临乳化剂颗粒界面覆盖率高和自由乳液界面需求之间的矛盾。

中国科学院高效水全分解反应实现(图)

反应 电材料 催化

2025/3/23

中国科学院院士、大连化学物理研究所研究员李灿联合研究员范峰滔等,在铁电材料光催化水分解研究方面取得进展。该团队通过精准调控铁电材料表面结构,揭示了限制其水分解效率的关键因素,实现了高效水全分解反应,表观量子效率达4.08%。

利用可再生电力通过电化学CO₂还原反应(CO₂RR)生产高附加值化学品,对于可再生碳资源增值具有重要意义。多碳醇(如乙醇、正丙醇等)因具有高能量密度特性及与现有能源基础设施的高度适配性,在清洁能源储存与化工原料领域展现出广阔应用前景。目前,电催化CO₂RR生成多碳醇的主要挑战在于解决C-C偶联与C-O键断裂的竞争机制导致的产物选择性失衡。此外,高电流密度下中间体...

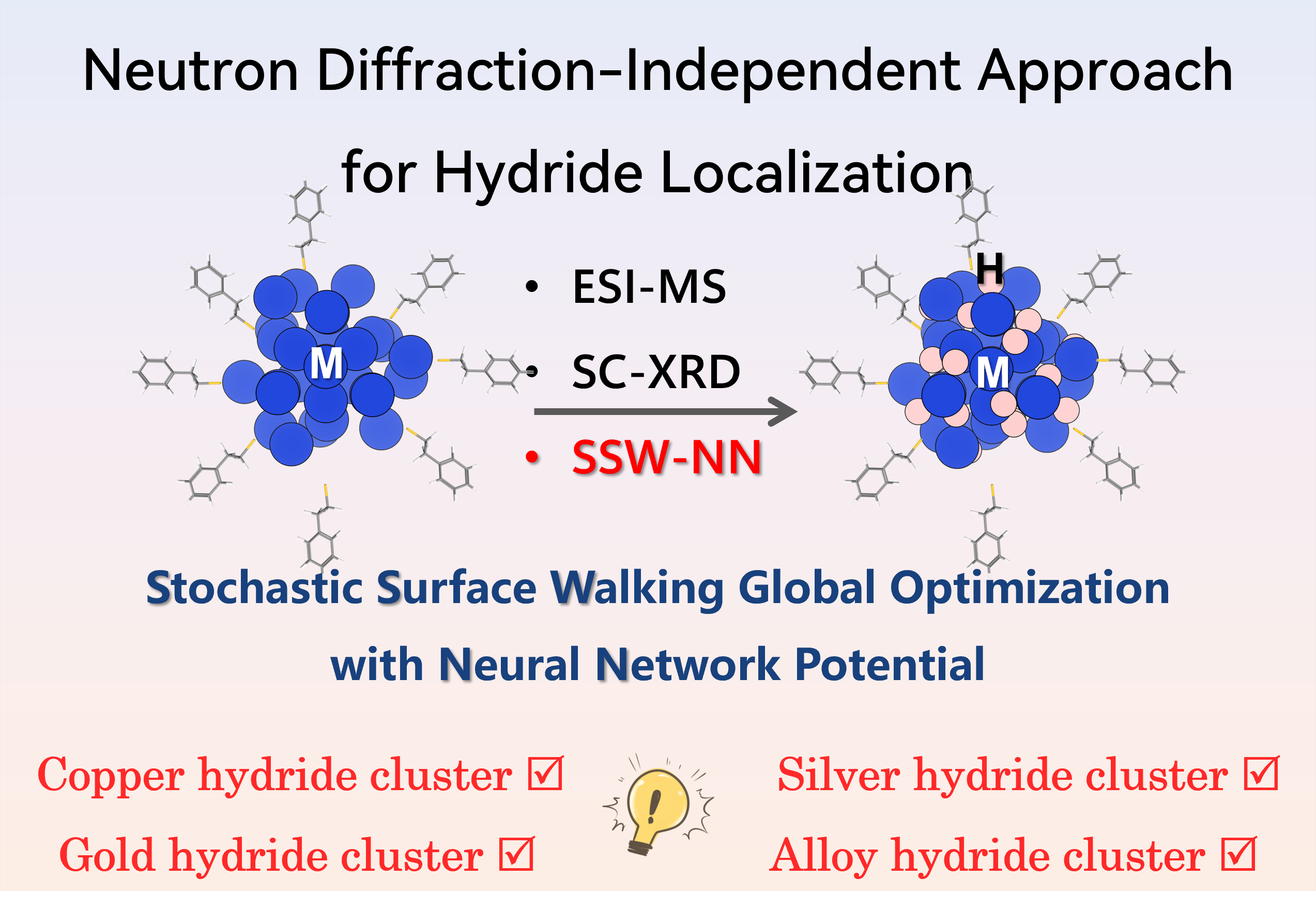

中国科学院青岛能源所利用机器学习势函数精确定位铜氢团簇中氢的位置(图)

机器 函数 催化

2025/4/21

金属氢化物团簇作为配体保护的金属纳米团簇领域中的重要分支,在催化、储氢和电池等研究方向都有重要应用。受限于X射线单晶衍射(SC-XRD)等传统表征方法,精确定位金属氢化物团簇中的氢原子仍然具有挑战性,严重影响了对构-效关系的理解。中子衍射技术虽然可以精确定位氢位置,但由于测试资源有限且测试样品要求等原因,难以满足日常研究需求。为了解决这一难题,青岛能源所团簇化学与能源催化研究组引入一种全新的机器学...

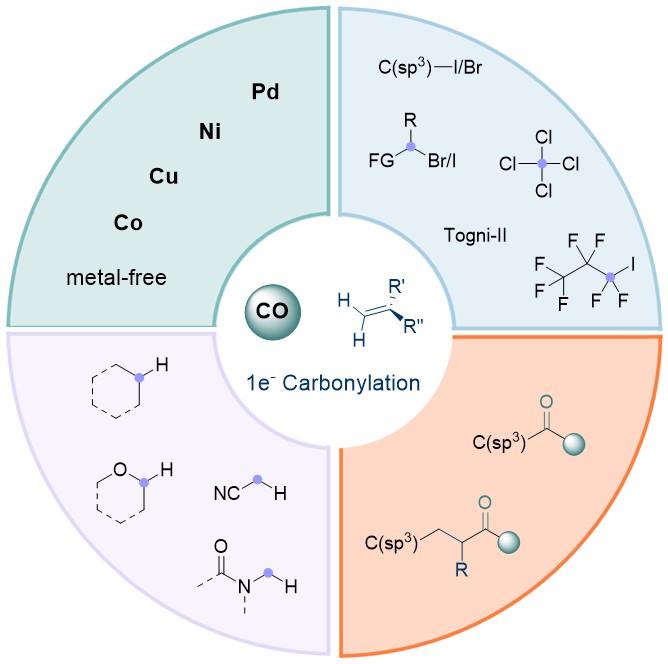

中国科学院大连化学物理研究所发表单电子转移介导的羰基化反应的综述文章(图)

电子 反应 催化

2025/4/1

2025年3月14日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源研究部催化羰基化研究组(DNL0604组)吴小锋研究员团队发表了单电子转移介导的羰基化反应的综述文章,系统总结了团队在单电子转移(SET)介导的羰基化领域的前沿探索与创新研究,为惰性化学键的高效活化及催化羰化转化提供了理论框架。

中国科学院大连化学物理研究所揭示铁电材料表面微观结构在水分解中的电荷利用机制(图)

电材料 结构 催化

2025/4/1

2025年3月12日,中国科学院大连化学物理研究所太阳能研究部(DNL16)李灿院士,范峰滔研究员等在铁电材料光催化水分解研究中取得新进展,团队通过精准调控铁电材料的表面结构,揭示了限制其水分解效率的关键因素,实现了高效水全分解反应,表观量子效率(AQY)达4.08%。

中国科学院大连化学物理研究所开发出双级“铠甲”整体式电极实现硫化氢高效分解制氢(图)

分子 催化 资源

2025/4/1

2025年3月11日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室能源与环境小分子催化研究中心(509组群)邓德会研究员、崔晓菊副研究员团队,在硫化氢电催化分解制备氢气的研究中取得新进展。团队开发出具有双级“铠甲”结构的整体式电极,实现了在工业安培级电流密度下高效分解硫化氢制备氢气和单质硫。该工作为工业废气中硫化氢污染物的资源化利用和绿色氢能源的可持续制备提供了新思路。

国家自然科学基金委员会中国学者在氢同位素标记方面取得进展(图)

同位素 仿生 催化

2025/4/7

在国家自然科学基金项目(批准号:22101278)等资助下,中国科学院大学赵达课题组在氢同位素标记方面取得新进展。研究成果以“仿生协同催化氢解助力后期氘化和氚化(Late-stage deuteration and tritiation through bioinspired cooperative hydrogenolysis)”为题,于2025年1月22日发表在《自然·合成》(Nature S...

中国科学院大连化学物理研究所开发出可拉伸无线充电-储能-传感微系统(图)

传感 系统 催化

2025/3/3

2025年2月26日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员、师晓宇副研究员团队与中国科学院深圳先进技术研究院成会明院士合作,在皮肤可粘附的集成化微型电化学能源系统研究方面取得新进展。团队通过在材料、界面、结构设计和制备策略等方面的协同优化,开发了一种MXene基可拉伸、一体化集成的无线充电-储能-传感微系统。

中国科学院合肥物质科学岛团队在原位探究双金属单原子高选择性催化方面取得新进展(图)

金属 原子 催化

2025/3/8

2025年2月25日,中国科学院合肥物质院固体所环境材料与污染控制研究部黄行九研究员团队利用原位表征技术,结合高通量计算方法和机器学习,揭示了双金属单原子对重金属氧化还原反应的选择性催化本质,极大提高了双金属单原子催化剂的筛选效率,对未来多位点原子级纳米材料的设计与合成具有重要的指导意义。相关结果以封面论文发表在Nano Letters 上。

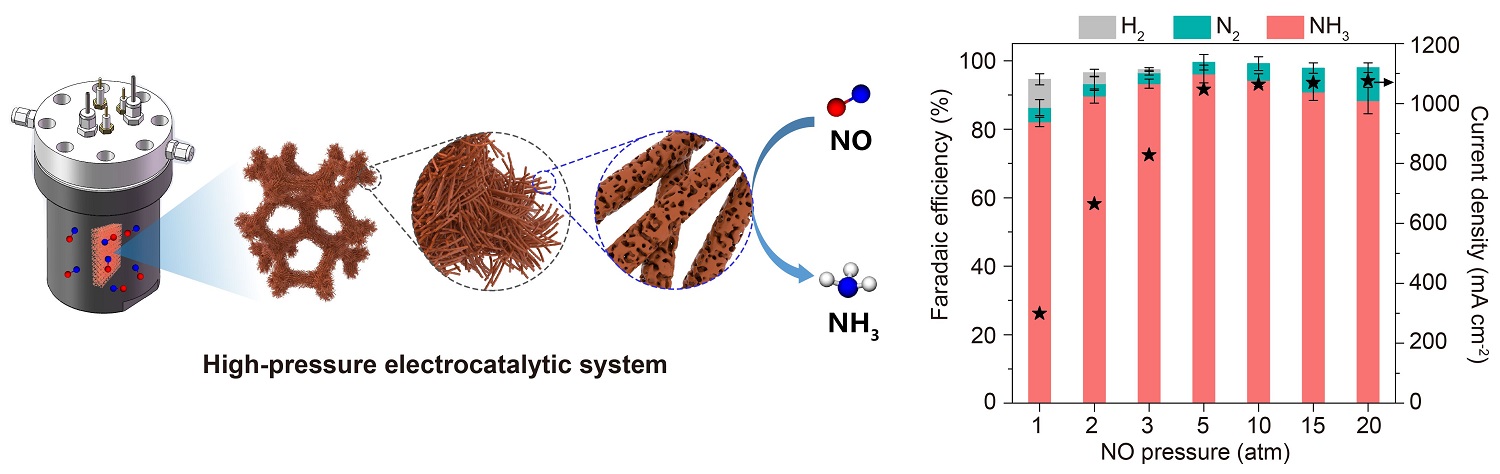

中国科学院大连化学物理研究所实现电催化高压一氧化氮高效合成氨(图)

催化 高压 合成

2025/2/22

2025年2月19日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室能源与环境小分子催化研究中心(509组群)邓德会研究员、崔晓菊副研究员、于良研究员团队在一氧化氮电催化合成氨的研究中取得新进展。团队创新性地构建了高压-电催化体系,并开发出具有独特三维多级孔结构的整体式Cu纳米线阵列催化剂,实现了安培级电流密度下高效、长寿命的一氧化氮电催化合成氨。该工作为工业废气中一氧化氮污染物的资源化利用和...