搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 无机合成化学”相关记录180条 . 查询时间(1.185 秒)

中国科学院新型合成孔径雷达三维成像技术发布(图)

合成 三维 成像

2025/4/12

2025年4月9日,在国家自然科学基金委员会信息科学部重大项目“合成孔径雷达微波视觉三维成像理论与应用基础研究”项目结题审查会上,中国科学院空天信息创新研究院发布了原创性研究成果合成孔径雷达(SAR)微波视觉三维成像理论方法。该技术通过引入雷达回波与图像中的微波视觉三维语义,开创了全新的SAR三维成像技术路径。相比传统方法,这一技术大幅减少了三维成像所需的数据采集量,提升了成像精度,实现了高效能、...

南京大学物理学院合作团队实现限域氢化制备单面氢化石墨烯(图)

限域氢化 单面氢化 石墨烯

2025/4/8

中国科学院研究提出胺法碳捕集溶剂的催化再生新路径(图)

催化 反应 合成

2025/3/27

2025年3月25日,中国科学院广州能源研究所研究员廖玉河联合比利时鲁汶大学与法国道达尔能源公司科研人员,报道了酸碱协同催化胺法碳捕集溶剂再生的新路径。该研究发现,固体ZrOxHy催化剂可提升胺溶液中二氧化碳的脱附速率,在固定床反应器中表现出2.5倍的二氧化碳脱附增强效果。

在自然界中,有些生物的行为让人既震撼又困惑:它们会主动选择“自我牺牲”以换取整个群体的生存机会。比如,某些细菌会分泌大肠杆菌素杀死竞争者,却也因此难逃一死;蜜蜂在蜇刺敌人后会牺牲自身,以保护蜂群安全;甚至在人类疾病中,败血性休克可能通过个体的死亡来限制病原体在群体中的传播。这种无私奉献的行为在生物界广泛存在。然而,从演化角度来看,这种“自我牺牲”行为却是一个巨大的谜题:既然这些个体无法存活下来繁殖...

2025年3月14日“曹化强-Cheetham改良反应(Cao-Cheetham-Modifikation)”或“曹化强-Cheetham反应(Cao-Cheetham reaction)”被收录于两部国际著名有机人名反应专著中。这两部专著为2024年11月21日Springer出版社出版的《有机人名反应:机理及应用》(Namensreaktionen: Eine Sammlung von det...

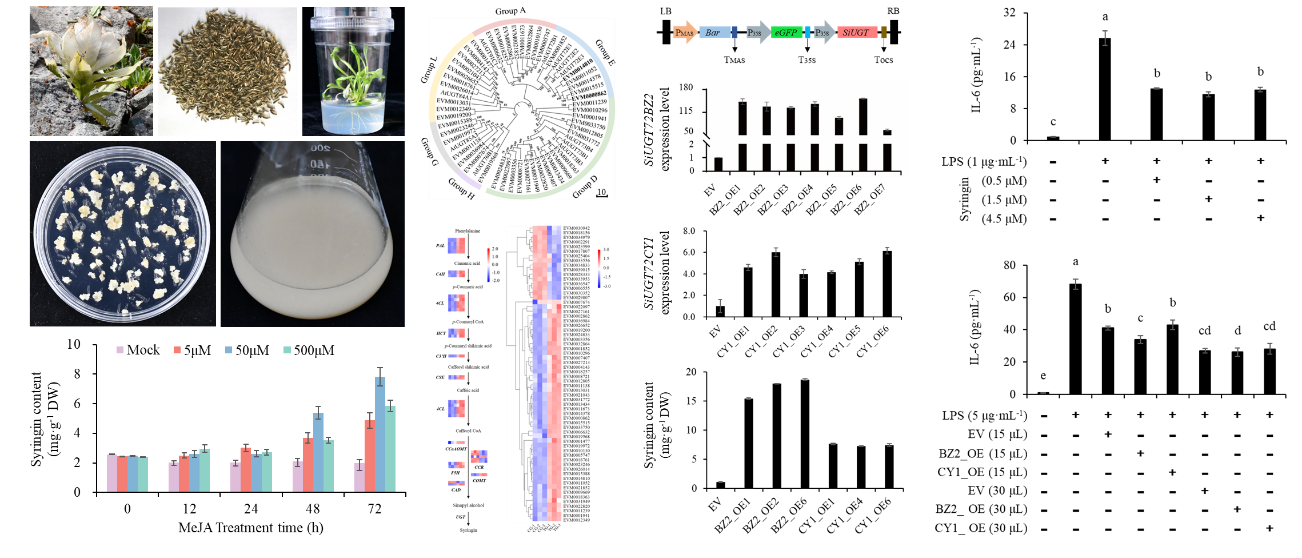

中国科学院青岛能源所在雪莲悬浮细胞中实现重要活性物质紫丁香甙的高效合成(图)

细胞 活性 合成

2025/4/21

天山雪莲(Saussurea involucrata (Kar. & Kir.) Sch. Bip)是菊科风毛菊属多年生名贵中草药材,也是高山生态系统中的关键物种之一。野生天山雪莲因其繁殖率极低且人工栽培困难,以及生境恶化等因素,濒临灭绝。国家早在1996年就将天山雪莲列为了二级保护植物和三级濒危物种,2007年,《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录(第一批)》也将天山雪莲列为一级重点保护野生植...

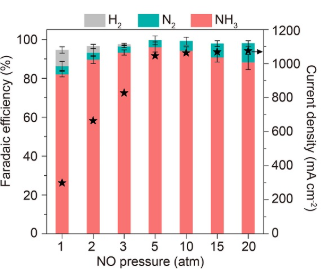

2025年2月21日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室能源与环境小分子催化研究中心(509组群)邓德会研究员、崔晓菊副研究员、于良研究员团队在一氧化氮电催化合成氨的研究中取得新进展。团队创新性地构建了高压-电催化体系,并开发出具有独特三维多级孔结构的整体式Cu纳米线阵列催化剂,实现了安培级电流密度下高效、长寿命的一氧化氮电催化合成氨。该工作为工业废气中一氧化氮污染物的资源化利用和...

中国科学院大连化学物理研究所发现调变单原子电催化剂第二配位层之外的微结构可影响合成氨性能(图)

原子 催化剂 结构 合成

2025/2/23

2025年1月17日,中国科学院大连化学物理研究所太阳能研究部太阳能制储氢材料与催化研究组(DNL1621组)章福祥研究员团队设计合成了系列具有单原子Cu分散的金属有机框架(MOF)电催化剂,并用于硝酸根选择性还原合成氨反应中,团队通过实验证明,调变Cu单原子活性位周边第二配位层之外的微结构,可显著影响其电子结构和电催化硝酸盐还原合成氨性能。

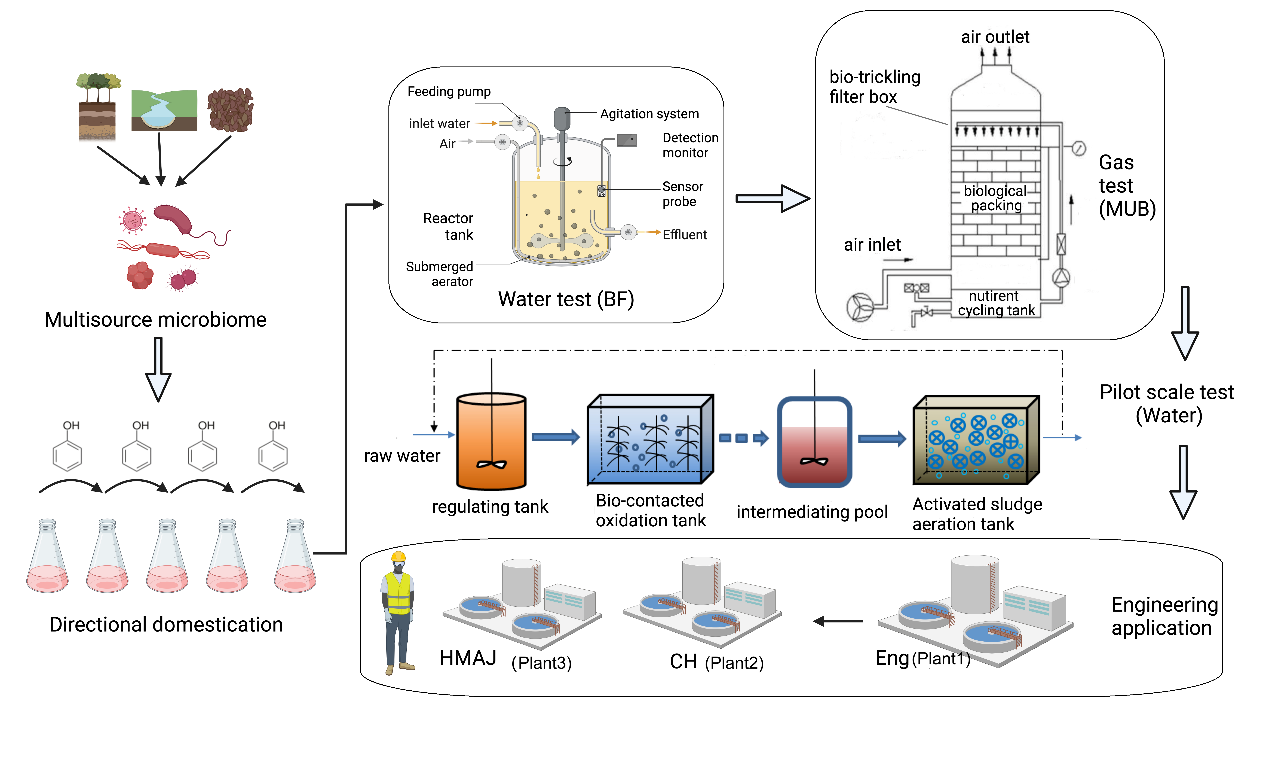

天津工业生物技术研究所在构建工程微生物组处理高浓废水研究方面取得新进展(图)

合成生物学 代谢 环境

2025/1/8

合成生物学的工程化设计理念,推动了微生物组人工合成的快速发展。但现有的技术水平和对微生物组变异规律理解的局限,导致合成微生物组从实验室到工业应用仍面临重大挑战。尤其是以酚醛废水为代表的高浓高毒工业废水治理,含有高浓度苯酚、甲醛等生物毒性极强的化合物,COD浓度高达4-5万,常规生化处理仅能降解几千COD,效率较低、工艺复杂,需要微生物组具备强大的抗压能力,以适应剧烈的环境波动,维持稳定高效的处理效...

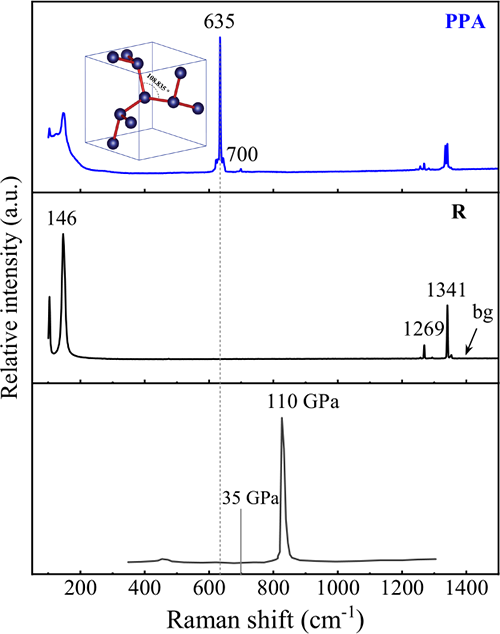

中国科学院研究实现原子氮聚合物常压合成(图)

原子 聚合物 合成

2025/1/9

颠覆性含能材料指的是能量密度比常规含能材料高一个量级以上的新一类高能量密度物质,是含能材料研究的前沿和难点,典型代表之一为聚合氮化合物。氮气分子由N≡N三键组成,约为946kJ/mol的键能成为储存最强化学能的双原子分子之一,因此,氮成为含能材料的重要组成。理论预测,氮分子在高压下将转化为N-N单键组成的具有立方偏转结构的原子晶体即聚合氮(cg-N),其中N-N单键的键能约为160kJ/mol。由...

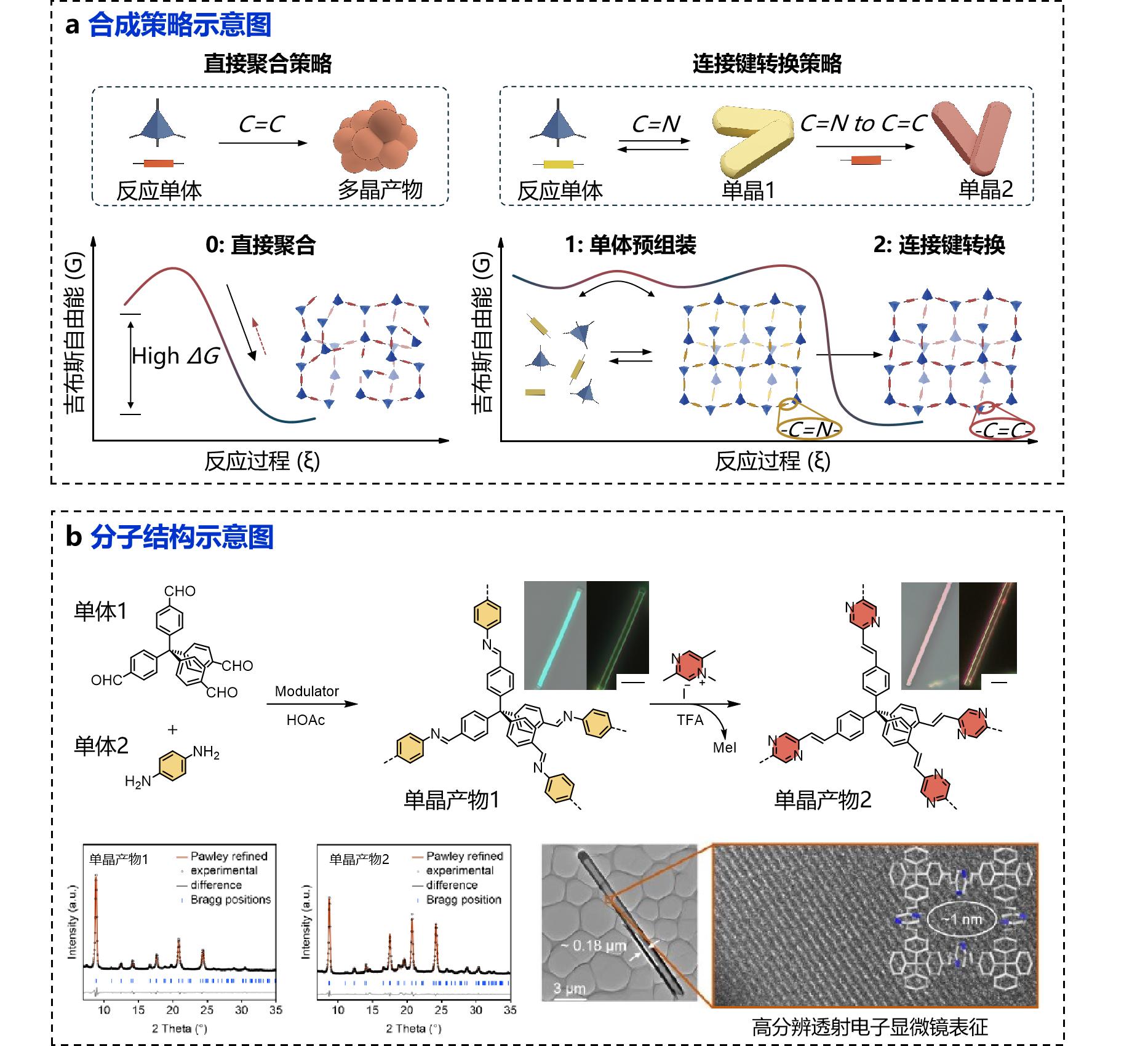

中国科学院宁波材料技术与工程研究所界面功能高分子材料团队创新提出亚胺(C=N)到烯烃(C=C)连接键原位转换的策略,首次实现单晶态sp2 -碳共轭有机框架聚合物的精准构筑,有望推动新一代具有二维/三维拓扑结构的有机半导体材料的研制。这类材料在光催化、化学生物传感器、有机光电子器件等多个领域展现出广阔的应用潜力。2025年1月6日,该研究以“Synthesis of single-crystalli...

中国科学院合肥物质科学岛团队在3′-唾液酸乳糖高效合成技术方面取得突破(图)

合成 等离子体 免疫

2025/1/16

2024年12月25日,中国科学院合肥物质院等离子体所陈祥松团队在大肠杆菌中实现了3′-唾液酸乳糖(3′-SL)的高效合成。相关研究成果发表于国际权威期刊 Journal of Agricultural and Food Chemistry 。

上海药物所合作发现乳酰CoA合成酶GTPSCS(图)

合成酶 细胞 遗传

2024/12/23

2024年12月9日,中国科学院上海药物研究所黄河课题组与芝加哥大学赵英明教授团队合作,鉴定了乳酰CoA合成酶GTPSCS,并揭示了GTPSCS/p300/H3K18la信号轴协同调控组蛋白H3K18la水平和GDF15表达,促进胶质瘤细胞增殖和放射耐药的表观遗传新机制。该成果于2024年12月5日以“Nuclear GTPSCS functions as a lactyl-CoA synthet...

中国科学院理化所合成具有全碳骨架的共轭螺旋分子纳米管(图)

分子 纳米 合成

2024/12/4

碳纳米管具有一维通道、径向共轭和螺旋手性等结构特点,然而现有的制备方法尚不能实现精确控制碳纳米管的尺寸和手性。为此,合成化学家长期致力于通过有机合成的手段,发展自下而上合成碳纳米管及其类似分子的新途径,期望通过精确连接分子片段,突破现有瓶颈。环对苯撑作为扶手椅型碳纳米管的最短片段,具有高分子张力且径向共轭的大环结构,可作为合成共轭分子纳米管的潜在构建模块。尽管文献中已有通过轴向连接环对苯撑的尝试,...