搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 航天器结构与设计”相关记录942条 . 查询时间(4.247 秒)

气象卫星资料同化是提升数值天气预报准确率的关键技术之一。我国首颗晨昏轨道卫星——风云三号E星(FY-3E)自成功发射并实现业务运行以来,其数据质量与应用评估备受瞩目。本研究通过同化FY-3E搭载的微波湿度计(MWHS-2)和微波温度计(MWTS-3)数据,对2022~2023年西北太平洋上19个热带气旋(TCs)的路径与强度的预报性能进行了评估。针对每个热带气旋案例,研究设计了三组对比试验:控制试...

中国科学院科研人员通过地基雷达实验估算月球南极永久阴影区潜在水冰含量(图)

探测 应用 空间

2025/5/8

水冰是月球上最重要的资源之一,存在于极区。当前,水冰探测已成为月球研究热点。既往研究通过多种手段发现月球南极地区永久阴影区存在水冰,但水冰的含量、分布和存在形式等仍不清楚。

中国科学院首次实现地月空间卫星激光测距(图)

空间 卫星 激光

2025/5/8

2025年4月23日凌晨,中国科学院“地月空间DRO探索研究”A类战略性先导科技专项通过DRO-A卫星单角锥反射器与1.2m口径望远镜地面激光测距系统,成功开展距离约35万公里的卫星激光测距新技术试验,这是我国首次实现地月距离尺度的卫星激光测距。

中国科学院青藏高原研究所GPM IMERG卫星降水产品有效改善东喜马拉雅山地低估误差(图)

气候 观测 数据 卫星

2025/4/18

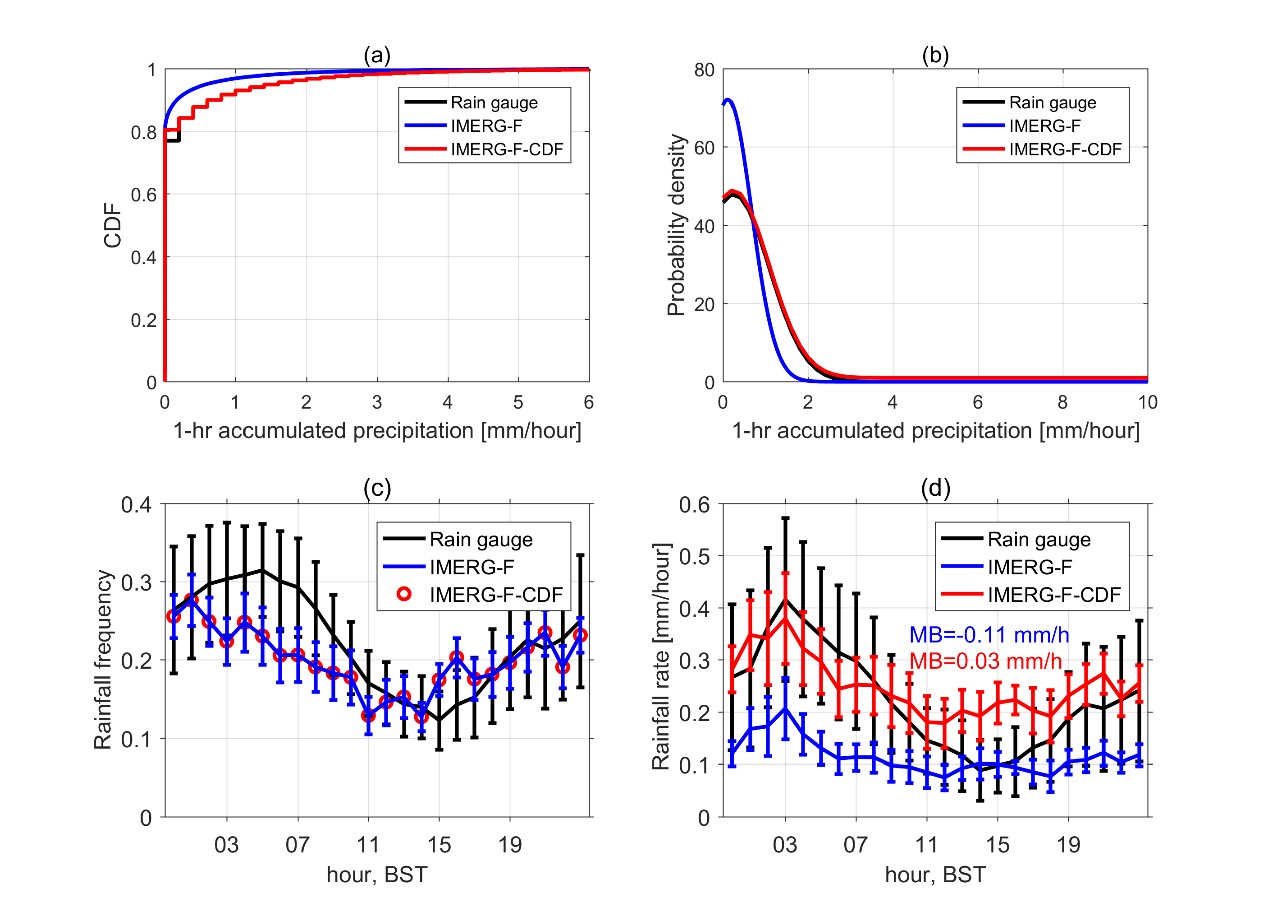

2025年4月16日,中国科学院青藏高原研究所地气作用与气候效应团队陈学龙研究员在《Journal of Hydrometeorology》期刊发表了题为《Reduction of the GPM IMERG Final Run underestimation in the Eastern Himalaya》的研究论文。该研究基于团队在雅鲁藏布大峡谷地区新建的雨量筒观测网数...

中国科学院空天院团队利用风云三号多星组网实现全球地表温度日循环高精度监测(图)

循环 监测 卫星

2025/4/20

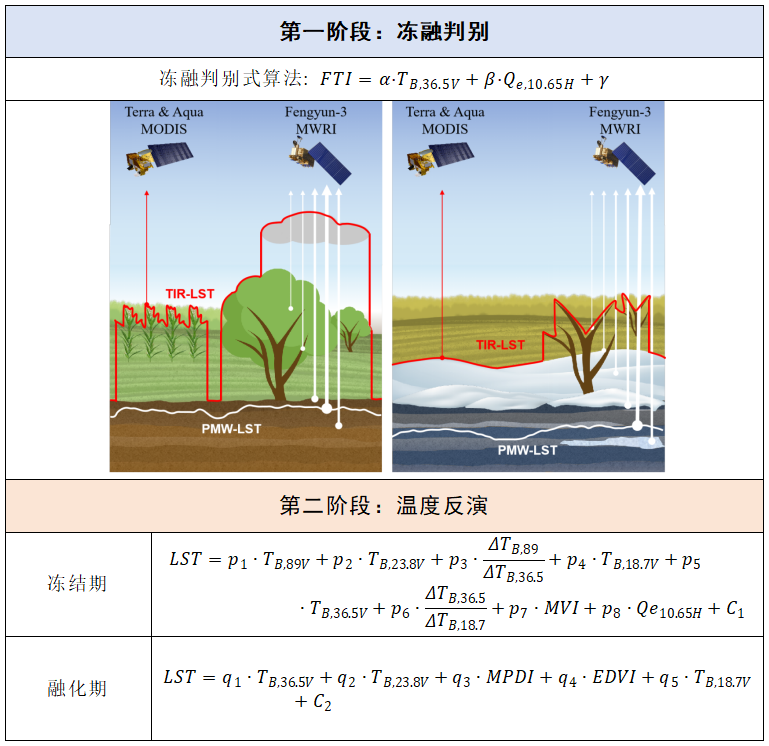

2025年4月1日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)联合河海大学、国家卫星气象中心等单位提出一种多类微波指数协同校正复杂地表条件影响(如冻融交替、积雪和植被覆盖等)的地表温度遥感方法,利用我国风云三号系列卫星的组网观测能力,从日内变化的维度揭示了微波地表温度相对于热红外地表温度的温差缩小和峰值滞后特征,可有效反映陆气间能量交换的土壤热惯量属性。

国家自然科学基金委员会中国学者在星地量子通信领域取得进展(图)

量子 卫星 激光

2025/4/1

在国家自然科学基金项目(批准号:92476203)等资助下,中国科学技术大学潘建伟教授团队及其合作者在星地量子密钥分发方面取得了新进展。相关成果以“基于微纳卫星的实时量子密钥分发(Microsatellite-based real-time quantum key distribution)”为题,于2025年3月20日发表在《自然》(Nature),论文链接:https://www.nature...

中国科学院重大科技基础设施“西南站接收系统维修改造”项目通过验收(图)

系统 观测 卫星

2025/4/20

2025年3月19日,由中国科学院空天信息创新研究院(空天院)承担的中国科学院重大科技基础设施“西南站接收系统维修改造”项目顺利通过验收。此次工艺验收和财务验收由中国科学院科技基础能力局重大设施处组织。

中国科学院空天院科研团队量化北京城市用地和人为热对室外热舒适性的影响

遥感 卫星 应用

2025/4/20

2025年3月21日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)遥感卫星应用国家工程研究中心研究员孟庆岩研究团队在城市化环境影响的定量研究方面取得重要进展。该团队基于气象观测站点和大气再分析数据,采用耦合城市冠层模型的天气研究与预报模型,结合时空异质性的人为热数据集和改进的人为热耦合方法,在相同条件下开展了多个敏感性模拟实验,科学量化了城市用地和人为热排放在冬季与夏季对北京近地表气候和热舒适性产生的差...

中国科学院空天院与印度尼西亚乌达雅纳大学签署合作备忘录(图)

气候 遥感技 卫星

2025/4/20

2025年2月28日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)与印度尼西亚乌达雅纳大学签署合作备忘录。双方就合作领域、学术交流、气候变化应对等议题进行深入讨论,并达成共识。

2025年3月5日,由中国科学院空天信息创新研究院(空天院)研究员王宇牵头承担的国家自然科学基金重大项目“微波成像月球探测与地质过程反演”启动会在北京召开。国家自然科学基金委信息学部常务副主任刘克、一处处长孙玲、项目主任胡杰,重大项目专家组成员清华大学教授李刚、深圳大学教授黄磊、中国科学院地球化学研究所研究员刘建忠、北京航空航天大学教授陈杰、清华大学教授杨健、西安电子科技大学教授杜兰,项目依托单位...

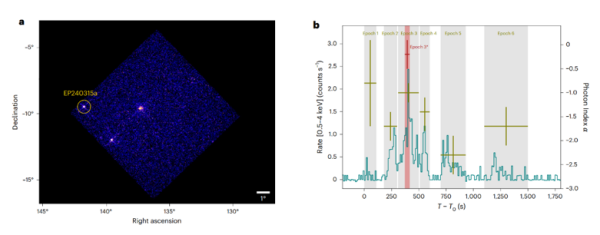

2024年5月27日,“天关”卫星(EP)搭载的宽视场X射线望远镜(WXT,万星瞳)在邻近的星系——小麦哲伦云(SMC)内,捕捉到来自一对罕见天体的短暂且高能量的X射线辐射事件,并利用其搭载的后随X射线望远镜(FXT,风行天)进行定向观测,获取到源爆发期间更为详细的X射线信息。这一发现为探索大质量恒星的相互作用与演化开辟了新途径,印证了该卫星在捕捉宇宙中转瞬即逝的新型X射线源方面具有独特能力。该成...

中国科学院高能水下中微子望远镜预研工作取得重要进展(图)

高能 探测器 装置

2025/2/26

2025年1月19日至23日,由中国科学院高能物理研究所、中国海洋大学和中国科学院声学研究所等组成的科研团队,在中国科学院深海科学与工程研究所“探索3号”科学考察船和“深海勇士号”载人潜器的协助下,顺利完成高能水下中微子望远镜(HUNT)探测器单元样机的布放任务。此次布放的探测器设备包括 4 个新型探测器单元和 1 个 LED 光源刻度单元等,它们被精准投放至 1600 米水深处的预定点位,并成功...

中国科学院上海分院春节不停歇,上海新疆13米VGOS望远镜开展联测(图)

空间 射电 卫星

2025/2/18

生生不息又一年,乙巳蛇年如约而至。在万家团聚欢度佳节的时刻,为保障科研生产任务顺利完成,上海天文台科研人员以及后勤保障人员作为“国家人”,舍弃与家人团聚的机会,坚守在科研和后勤保障一线,心系“国家事”,肩扛“国家责”,为空间基准科技事业默默奉献自己的力量。

中国科学院上海天文台科研人员获2025年英国皇家天文学会团队成就奖(图)

天文学 探测 宇宙

2025/2/18

一年一度的英国皇家天文学会(RAS)奖项于近期揭晓。上海天文台刘阔研究员和陈偲源副研究员所在的欧洲脉冲星计时阵团队,因在探测和研究纳赫兹引力波方面所取得的突破性进展,荣获2025年团队成就奖(Group Achievement Award)。