搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 基因工程”相关记录1848条 . 查询时间(1.981 秒)

中国科学院皮质下母源复合体SCMC调控早期胚胎表观重编程新机制获揭示(图)

复合 胚胎 基因

2025/4/23

卵母细胞-胚胎转变是哺乳动物胚胎着床前发育的关键过程,标志着胚胎调控机制从依赖母源物质向依赖胚胎物质的转换,包括表观修饰重编程与合子基因组激活等特异生理事件在此期间发生。例如,受精后DNA甲基化大规模擦除和印记区特定维持;H3K4me3和H3K27me3等组蛋白修饰在小鼠合子基因组激活发生的2-cell晚期从非经典向经典模式的转变等。一般认为,卵母细胞储存的母源物质在卵母细胞-胚胎转变过程中发挥关...

中国科学院东北地理所在水稻叶角和粒型调控机制方面取得新进展(图)

解析 分子 基因

2025/4/23

水稻粒型和叶角的分子调控网络仍然还不够系统,特别是关键调控基因的挖掘及其功能解析尚不完善。因此,深入开展水稻粒型和叶角调控基因的鉴定及其分子机制研究,对突破当前水稻产量瓶颈具有重要的理论和实践意义。

中国科学院微生物所东秀珠研究团队系统阐述古细菌转录后调控机制(图)

东秀珠 系统 细菌 基因

2025/4/19

2025年3月11日,中国科学院微生物研究所东秀珠研究团队在 Trends in Microbiology 在线发表了题为 "Post-transcriptional regulation in archaea" 的综述文章,系统梳理了古菌转录后调控的最新研究进展,探讨其在基因表达调控、环境适应及进化关联中的核心作用,为理解三域生命基因调控网络提供了新视角。

中国科学院动物研究所赵方庆团队撰写人工智能驱动的环形RNA发现特邀综述(图)

赵方庆 人工智能 基因 分子

2025/4/19

环形RNA是一类具有特殊环状结构的RNA分子,其独特的闭合结构可抵抗核酸外切酶降解,相较于线性RNA更加稳定。2025年来,大量研究表明环形RNA在基因表达调控、生物发育及疾病发生过程中发挥着重要作用,有望成为多种疾病针对和治疗的新型生物标志物与治疗靶点。此外,随着环形RNA合成技术的发展,环形RNA平台也在RNA适配体、基因编辑和RNA疫苗等领域展现广阔的应用前景。然而,环形RNA在细胞内丰度极...

中国科学院微生物所郭惠珊研究团队利用MIGS技术建立玉米茎腐病防控体系(图)

郭惠珊 基因 作物 真菌

2025/4/19

2025年4月15日,中国科学院微生物研究所郭惠珊研究团队在aBIOTECH 发表题为“Microbe-induced gene silencing of fungal gene confers efficient resistance against Fusarium graminearum in maize”的研究论文。该团队利用前期建立的微生物诱导的基因沉...

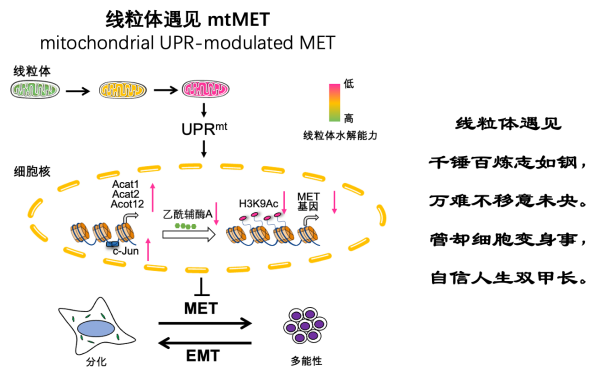

中国科学院线粒体应激调控干细胞命运的“线粒体遇见”新模式被发现(图)

细胞 蛋白 基因

2025/4/17

中国科学院广州生物医药与健康研究院刘兴国团队与广州医科大学应仲富团队等发现,线粒体未折叠蛋白反应(UPRmt)在多能干细胞命运中通过c-Jun调控组蛋白乙酰化,进而影响间充质-上皮转化(MET)的新模式(mtMET)。这一模式的缩写MET是“遇见”的过去式,因此科研人员将这一新模式称为“线粒体遇见”。该研究证明了UPRmt通过增强上皮-间充质转化促进肿瘤迁移和侵袭,发现了肿瘤治疗的潜在新靶点,并扩...

中国科学院科研人员精准设计多样化菌落斑图(图)

组织 基因 细胞

2025/4/17

生物斑图是生命体通过自组织形成的时空有序结构。生物斑图展现出生命系统的复杂性,并在生物发育、生态适应和疾病进展等领域发挥关键作用。尽管生物斑图在自然界广泛存在,其形成机制仍是未解之谜。

2025年4月9日,国际学术期刊EMBO Journal发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)周斌研究组的研究成果,题为“Ductal or Ngn3+ cells do not contribute to adult pancreatic islet beta-cell neogenesis in homeostasis”。该研究利用双重组酶介导的遗传示踪策略和新...

中国科学院研究破解柑橘黄龙病重要科学难题(图)

解析 基因 元件

2025/4/12

柑橘黄龙病被称为“柑橘界的癌症”。中国科学院微生物研究所叶健团队等解析柑橘抗黄龙病核心分子机制,并利用人工智能技术筛选出可有效防控该病害的小肽。这一研究破解了困扰国际农业界缺乏柑橘黄龙病抗性基因的科学难题,并为全球柑橘产业可持续发展提供了新的解决方案。

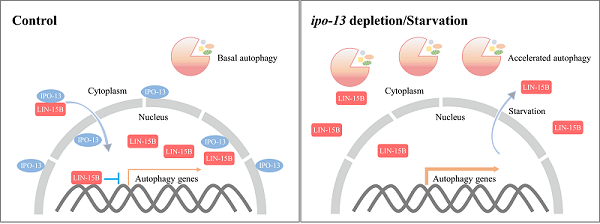

中国科学院生物物理研究所张宏研究组揭示转录因子LIN-15B调控自噬活性及溶酶体功能(图)

张宏 活性 溶酶体 基因

2025/4/19

自噬过程的关键步骤包括自噬体形成、自噬体与溶酶体融合以及溶酶体降解。自噬-溶酶体通路基因的转录调控是调节自噬活性的重要机制。已知哺乳动物中调控自噬-溶酶体通路基因转录的主要转录因子是TFEB,但线虫中TFEB同源物HLH-30主要参与衰老及应激条件下自噬的调控,而且hlh-30功能缺失的线虫并无明显自噬缺陷表型。因此,在线虫发育过程中是否存在其他转录调控因子来系统性调控自噬活性尚未可知。

中国科学院研究揭开钩盲蛇三倍体孤雌生殖进化之谜(图)

生殖 进化 基因

2025/4/13

中国科学院成都生物研究所李家堂团队揭示了全球唯一专性孤雌生殖蛇类——钩盲蛇的基因组奥秘。该研究通过多组学技术破解了钩盲蛇三倍体基因组构成、孤雌生殖的分子机制及其进化意义,为探究脊椎动物多倍体形成和孤雌生殖适应性提供了新见解。

中国科学院动物研究所王宪辉团队:基于染色体水平基因组的苜蓿切叶蜂授粉生态适应性解析(图)

王宪辉 染色体 基因 解析

2025/4/19

苜蓿切叶蜂(Megachile rotundata)是世界上管理最为集约化和应用最广泛的独居性授粉蜂,能够为13科33属52种植物授粉,其授粉服务遍布全球。尤其是在苜蓿等自交不亲和的豆科植物授粉中发挥着不可替代的作用,可以提高苜蓿种子产量3-5倍,在欧美等国家年经济产值达数十亿美元。解析苜蓿切叶蜂繁殖效率、滞育状态、病原菌感染等生态适应性状遗传机制,能够为其高效繁育提供支撑。

近日,山东农业大学动物科技学院张勤教授团队在《Communications Biology》在线发表了题为“Improving multi-trait genomic prediction by incorporating local genetic correlations”的研究论文,该研究提出了三种整合局部遗传相关信息的多性状基因组预测方法用于提高基因组预测准确性。

中国科学院脑智卓越中心等绘制小鼠全脑细胞空间分布图谱为揭示大脑奥秘提供新视角(图)

细胞 空间 基因

2025/4/25

2025年3月24日,中国科学院脑科学与智能技术卓越中心,联合杭州华大生命科学研究院、临港实验室、腾讯AI实验室和上海脑中心等科研单位,利用覆盖全基因组范围的单细胞转录组和空间转录组技术,构建了具有单细胞分辨率的小鼠大脑图谱,相关成果题为Single-cell spatial transcriptomic atlas of the whole mouse brain 在线发表在《Neu...

中国科学院研究发现植物光形态建成的表观遗传调控机制(图)

植物 遗传 基因

2025/3/24

光是植物光合作用的能量来源。作为重要的环境信号,光广泛参与调控植物生长发育的各个阶段。当植物幼苗出土见光后,光信号迅速激活光形态建成,表现为下胚轴生长抑制、子叶张开变绿以启动光合作用。这是植物早期生长的关键性阶段之一。植物在进化过程中形成复杂而精密的光信号转导系统,通过精细调控光形态建成,实现对动态光环境的高效响应。